高手是如何利用认知偏差,打造独特用户体验的?

现如今心理学和行为学已经是 UX 和产品设计领域当中诸多理论的来源和实践的依据,它们是 UI/UX设计师和产品设计师的必修课。 系统的心理学和行为学的知识,对于设计工作其实有着极为深刻的影响。

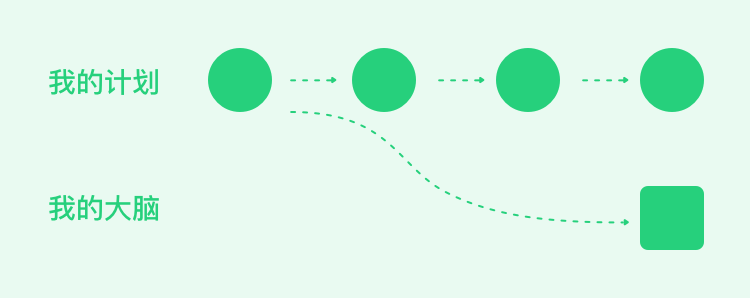

简单来说,就是大脑创造了一些快捷方式,在处理信息时自然地去调用这些快捷方式,只是这种操作在快速高效的同时,也会对我们的决策过程产生危害,比如我们会选择性忽略一些信息,或是自发地对信息进行脑补。这样的认知模式导致我们产生了非理性的偏差。

△ 图:大脑的操作

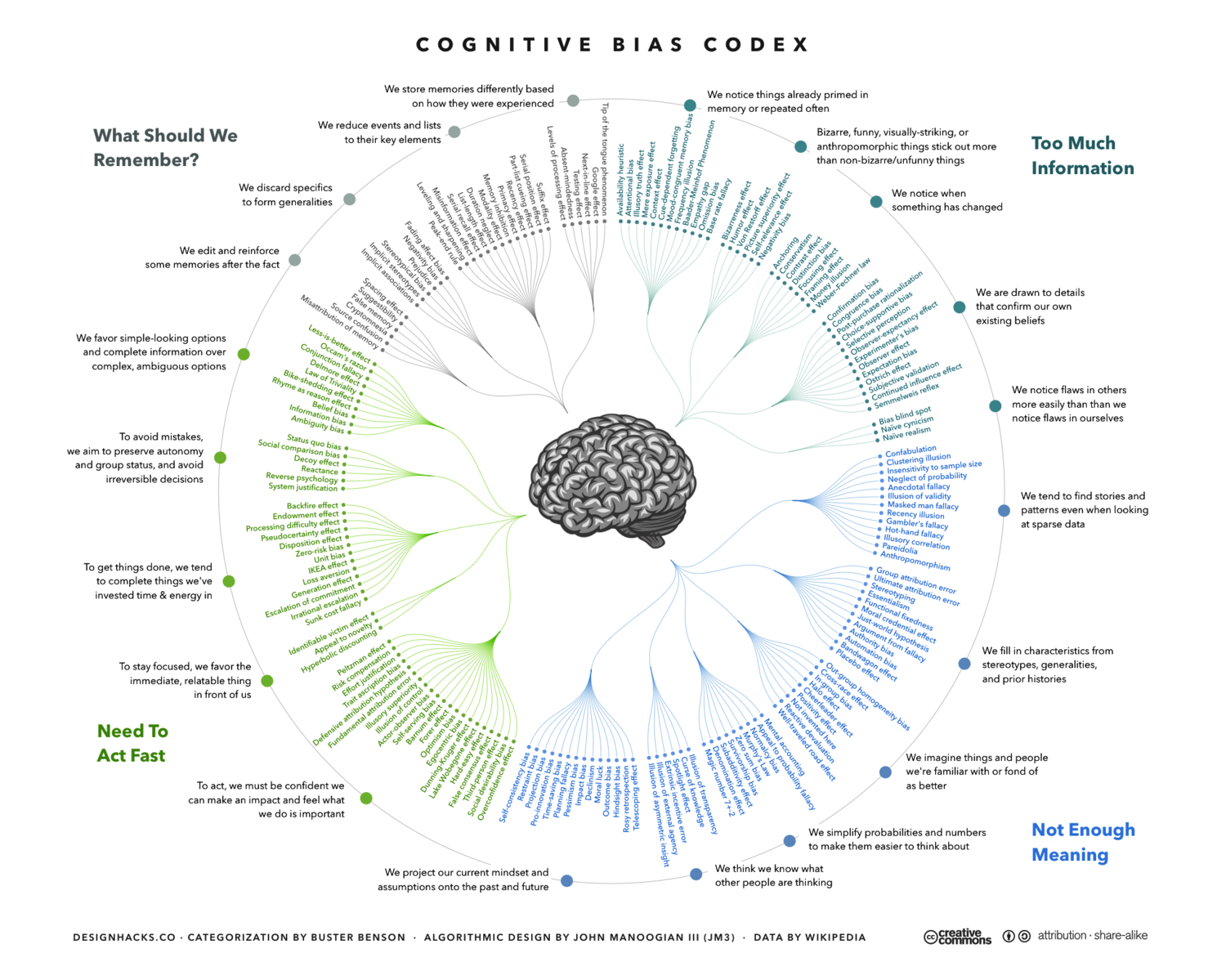

认知偏差种类丰富,已经被提出的就有几百种,有很多尚未被完全验证。下图总结了现有的认知偏差,它们大概可以分为四类:信息过载,信息的意义不明确,大脑来不及认真作出反应以及大脑存不下所有的记忆。通过这张图,我们可以更清晰地了解不同认知偏差背后的成因。

△ 图:认知偏差宝典

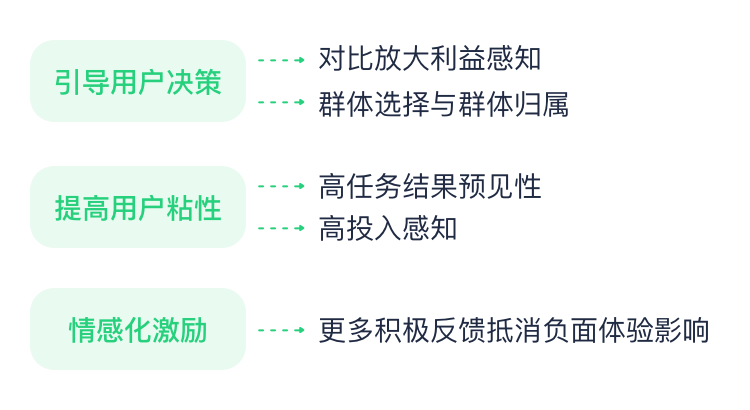

那我们该怎么在设计中利用认知偏差呢?我根据日常工作中经常接触的消费场景和学习场景总结了以下几个方面:

△ 图:章节概览,也叫懒人速读版

1. 引导用户决策作为体验设计师,我们需要为用户的决策创造合适的环境,来引导其按照我们设计的方向去达成他们的目标。

锚定效应

锚定效应(Anchoring)是比较常见的一个被利用在消费场景中的认知偏差。它指的是人在做决定的时候,会在很大程度上依赖于其最先接触到的信息。

比如商场里原价 2000 现价 500 的商品,原价的存在会让人觉得这件商品的价值就是 2000,现在 500 简直是捡了大便宜。

在体验设计中可以借鉴这种做法,通过前后对比放大来优惠感知,进而促进用户做出有利于我们的决策。

△ 图:利用锚定效应推荐会员套餐,对比差价确实诱人

从众效应

从众效应(Bandwagon Effect)是另外一个常见的用于消费场景的认知偏差,指的是人们做决定时通常会和他人保持一致。

下图是售前页一般的设计技巧,通过展示购买人数和滚动播放购买信息来体现出该商品的热门,让正在犹豫的用户「随大流」下单购买。

基于此,我们在设计中可以营造出一种群体选择的效果来吸引更多的用户。

△ 图:这么多人选择,跟随大家不会错,买它

内群体偏差

前面提到的认知偏差之外,内群体偏差 (ingroup bias) 也一般被用来引导用户决策,它是指人们会在认知上倾向于自己所属的群体。

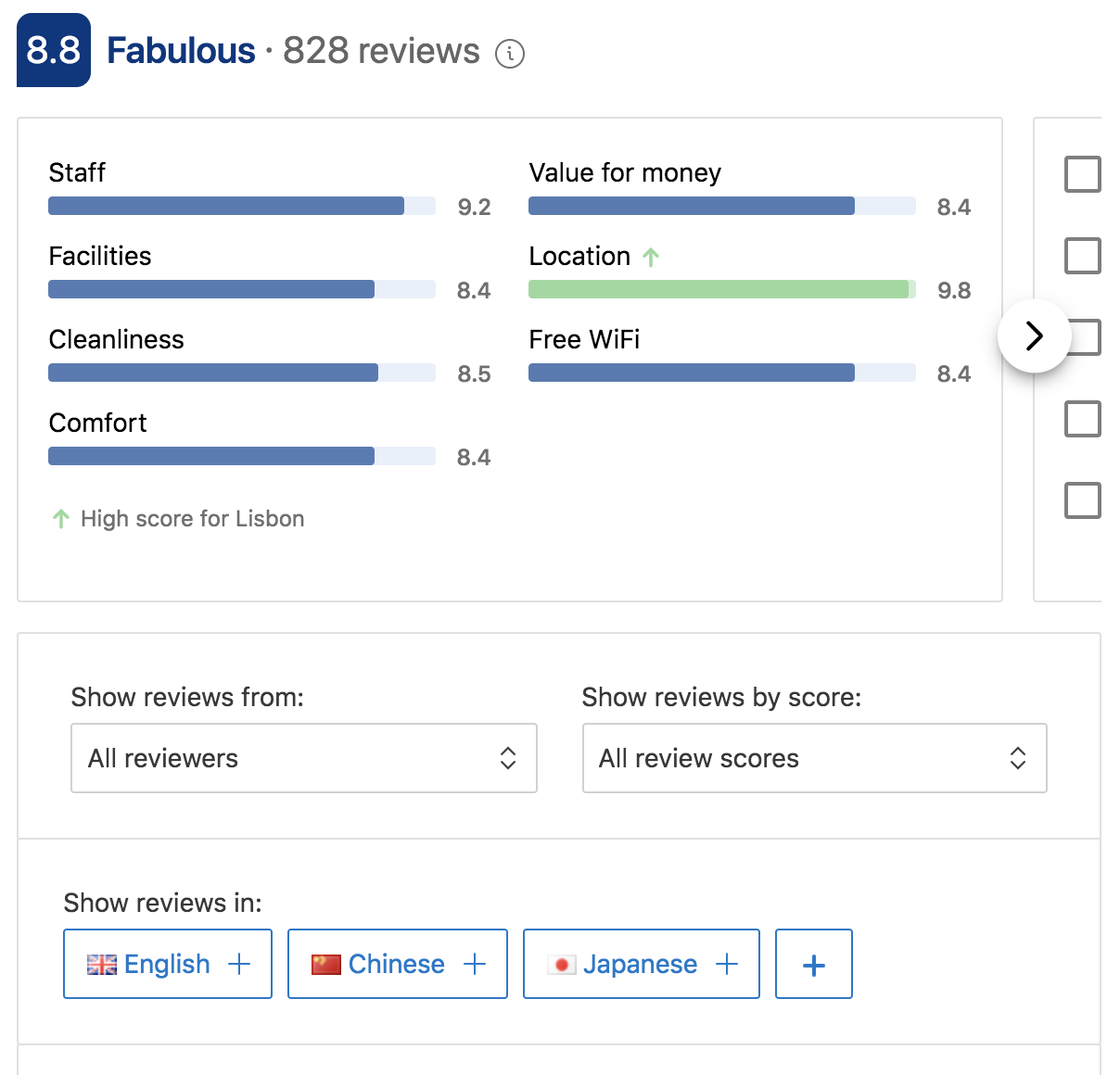

比如 Booking 在查看评论的区域加入了筛选评论语言这一按钮,虽然设计的本意可能是为了方便用户更好地理解评论内容,但是在真实的使用过程中可以发现,用户更加信任自己所选标签内的评论内容,因为同语言往往意味着来自相同的国家或者相近的文化背景,用户通过这种方式找到一个小群体,然后被影响进而做出与群体内人们更为相似的决策。

△ 图:同胞的评价更可靠

因此在体验设计中利用内群体偏差的关键点在于打造群体归属感,借由小群体的力量影响用户的决策。

2. 提高用户粘性

△ 图:目标展示与贡献积累

其次,用户对产品粘性增强需要能够感知到自己所做出的投入,学习场景下这种投入感知更多体现在知识的累积上。在懂你英语 ®A⁺ 课程中,我们将用户与目标之间的距离设计为学习路径,用户每完成一个阶段的学习便会在路径上明显前进,日积月累下来用户能看到自己前进的印记,清晰感知到自身知识的累积,也就因此对产品有更高的价值感受。

3. 情感化激励

负向偏见

由于学习的「反人性」,学习场景下的用户在体验流程中产生消极情绪的概率要大于其余场景,比如学习效果不好,难以坚持等。此类消极情绪对于学习产品影响很大,是因为负向偏见 (negativity bias) 的存在,人们对不好的事情的记忆比快乐的记忆更加清晰,更经常回忆。

因此在学习场景下我们需要给用户更多的正面积极的反馈来抵消掉负面体验的影响。在懂你英语 ®A⁺ 课程设计中,我们在学习结果页根据用户不同的学习表现给出不同的反馈,即使是偏低的成绩,也依然会给出一个较为积极的反馈,以期鼓励用户坚持学习。

△ 图:做得不好也不要灰心

除了简单抵消掉用户的负面偏见,我们甚至可以通过设计去完全扭转局面,变困境为有趣的体验。最经典例子便是谷歌断网时的小恐龙游戏,不知道有多少人会故意关掉网络来玩这个游戏。

△ 图:谷歌的断网小恐龙

作为设计师我们可以通过了解和利用认知偏差来创造既让用户满意又平衡商业的双赢体验。但由于设计师本身也是人类,与用户拥有同样的思考机制,因此在日常的调研分析和设计的过程中也要警惕认知偏差的影响,不断深入了解用户以及使用科学的测试方法来完善自己的设计,持续迭代反思,不因为某个方案自己倾注了很多心血,就觉得它是最好的。用户可能并不买账呢。

参考资料

Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow

Anton Nikolov,Design principle: IKEA effect

杨添琴,设计思考:宜家效应对用户体验设计的启发